2020年3月,我系刘世利老师的合作研究成果“Peroxidase-Like Nanozymes Induce a Novel Form of Cell Death”发表于Advanced functional materials(影响因子16.836)。论文第一作者为中科院生物物理所王培霞和本系刘世利老师,通讯作者为北京理工大学梁敏敏、中科院生物物理所阎锡蕴和哈佛大学Choi Hak Soo。

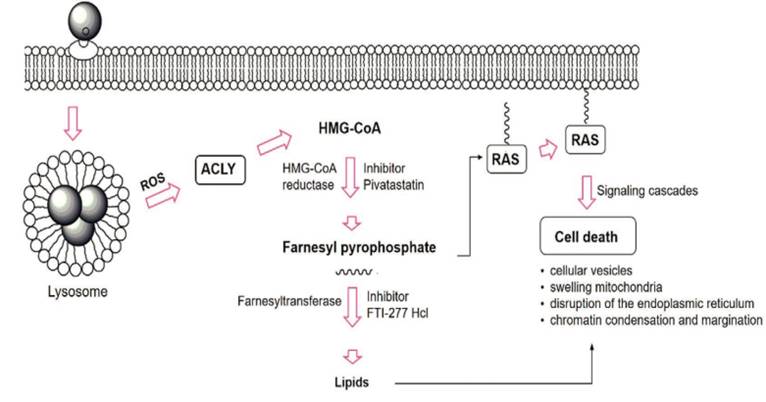

研究发现,11种具有过氧化物酶活性的代表性纳米材料可诱导多种细胞出现细胞死亡,而无过氧化物酶活性的纳米材料对细胞活性没有显著影响。以应用最广泛的Fe3O4纳米酶处理细胞,TEM观察到细胞线粒体肿胀和空泡化,内质网和染色质浓缩和边缘化以及核仁崩解。细胞的形态特征与星孢菌素诱导的凋亡,H2O2诱导的坏死,雷帕霉素诱导的自噬,尼日利亚霉素诱导的焦亡以及弹性蛋白引起的铁死亡不同。因此,以“纳米酶死亡”作为过氧化物酶纳米材料诱导的独特细胞死亡的描述。蛋白质谱和RNA-seq图谱分析显示KRAS和ACLY在细胞死亡中起着核心作用,且未观察到与铁死亡或凋亡相关基因(包括Gpx4,Caspase-3,CS和ACSF2)的显著变化。敲除KRAS和ACLY后Fe3O4诱导的细胞死亡受到强烈抑制。将Fe3O4纳米酶注射到小鼠肿瘤内或与肿瘤细胞共注射小鼠,都显示出肿瘤生长的抑制作用。

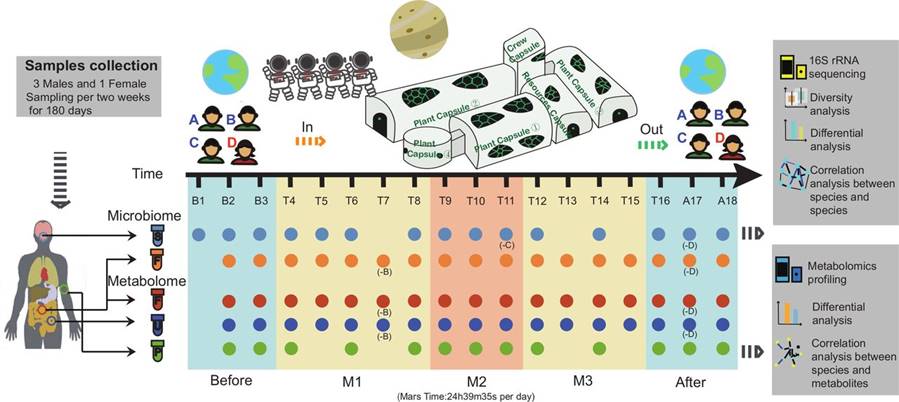

2020年9月,我系刘世利老师的合作研究成果“Time series analysis of microbiome and metabolome at multiple body sites in steady long-term isolation confinement”发表于Gut(影响因子19.819)。刘世利为并列第一作者,通讯作者为山东大学口腔医学院冯强和中国航天员科研训练中心李莹辉。

研究检测了在封闭环境中的四名模拟宇航员共18个时间点的2个菌群(唾液和粪便)和3个代谢组(血液、尿液和粪便),发现在研究对象入舱、执行火星时间、出舱后粪便菌群的alpha多样性和唾液菌群的Beta多样性出现了规律性变化;而菌群组成中的厚壁菌门和拟杆菌门的变化规律也有迹可循,这两种菌门在以前的研究中被认为与肥胖相关。进一步研究发现粪便菌群中抗炎菌的比例发生了显著改变,而口腔菌群中与牙周病相关的细菌在入舱后升高。相关性分析发现细菌和代谢产物具有明显的相关性,其中与炎症相关的磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺的比例在入舱后不断升高,但出舱后下降。

刘世利老师现为孙允东教授团队成员,主要主要研究方向为人体微生物组和肿瘤发生机理研究。